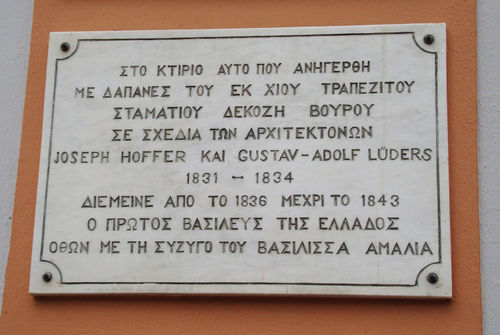

Die erste Residenz des Königspaares Otto und Amalia war eines der ersten neuen Häuser im befreiten Athen und ist zwischen 1833-1834 nach Plänen der Architekten Joseph Hoffer und Gustav Adolf Lüders errichtet worden.

Im Athen des Jahres 1834 war die Villa das bedeutendste Gebäude. Sie war im Auftrag des von der Insel Chios stammenden Bankiers Stamatios Dekozis-Vouros errichtet worden, der in Wien und später in Konstantinopel gelebt hatte. Der tatkräftige Unternehmer kehrte nach der Befreiung seiner Heimat nach Griechenland zurück und setze sich zum Ziel, ein Wohnhaus nach europäischen Standards zu erbauen.

Das zweistöckige Patrizierhaus trägt als eines der ersten Beispiele eines frühen und schlichten Klassizismus in Griechenland alle typischen Merkmale der klassizistischen Athener Bauweise: es steht auf einem Marmorsockel, hat ein Ziegeldach und Balkone mit fein gearbeiteten Konsolen.

Als das Königspaar Otto und Amalia nach ihrer Hochzeit in München 1836 nach Athen zurückkehrten, ließen sie sich in der „Großen Residenz“ Vouros nieder, bis ihr endgültiger Palast – das heutige Parlament – fertig gestellt war. Die Residenz auf dem damals noch in der Bauphase befindlichen Klafthmonos Platz beherbergte das Königspaar bis 1843. Sie war damals mit den inzwischen abgerissenen Patrizierhäusern Afthonidis und Mastronikolas verbunden. Zu jener Zeit hieß der Platz noch Platz der Münzprägeanstalt und nahe der Villa verlief die Chaseki-Stadtmauer.

Laut dem dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen, der 1841 in der Residenz zu Gast war, unterschied sie sich, wie er schrieb „von keinem anderen Sommersitz in Europa“ mit ihren kleinen Zimmern, in denen man dennoch „eine angenehme, freundliche Atmosphäre“ verspüre.

Heute ist die Residenz renoviert. Dekoration und Aufteilung jener Zeit sind nach Studien des Architekten Ioannis Travlos weitgehend wiederhergestellt und das Athener Stadtmuseum ist dort untergebracht worden, in dem unter anderem Kunstwerke und Erläuterungen zur Zeit König Ottos gezeigt werden.