Israel:Die Jeckes / Stef Wertheimer: Unterschied zwischen den Versionen

K (hat „Die Jeckes / Stef Wertheimer“ nach „Israel:Die Jeckes / Stef Wertheimer“ verschoben) |

|||

| Zeile 20: | Zeile 20: | ||

Ein Projekt des [http://www.goethe.de/ins/il/lp/deindex.htm Goethe-Instituts Israel] | Ein Projekt des [http://www.goethe.de/ins/il/lp/deindex.htm Goethe-Instituts Israel] | ||

| − | Texte: [[Gisela Dachs]] | + | Texte: [[Israel:Gisela Dachs]] |

| − | Fotos: [[Noa Ben-Shalom]] | + | Fotos: [[Israel:Noa Ben-Shalom]] |

Tonaufnahmen: Yael Goldman und Dor Glick, mit freundlicher Unterstützung von [http://blog-admin.br-online.de/studio-tel-aviv/ ARD/BR Hörfunk Tel Aviv] | Tonaufnahmen: Yael Goldman und Dor Glick, mit freundlicher Unterstützung von [http://blog-admin.br-online.de/studio-tel-aviv/ ARD/BR Hörfunk Tel Aviv] | ||

Version vom 30. November 2012, 15:17 Uhr

Die Jeckes

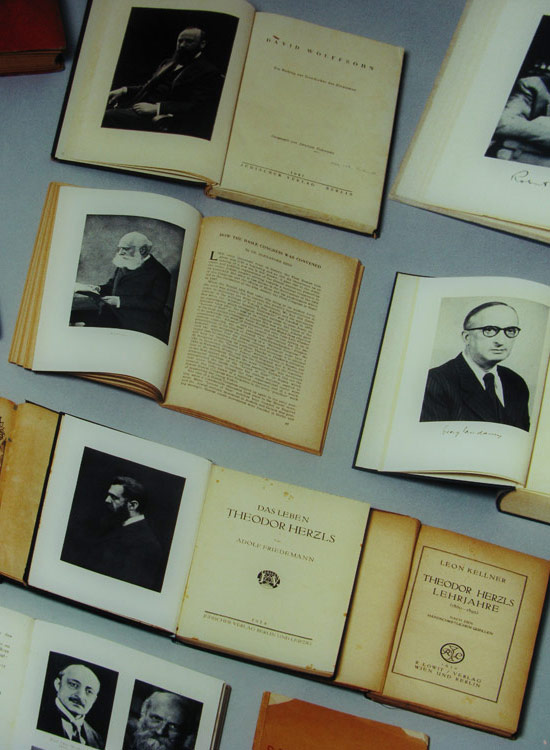

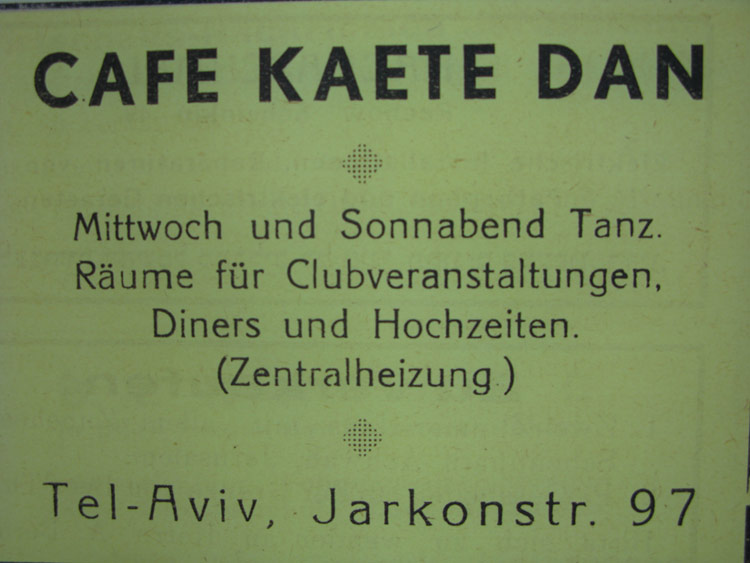

Bis heute unklar geblieben ist die genaue Herkunft des Namens. Manche glauben, er stammt von Jacke, weil die Einwanderer aus Deutschland damals kurze Jacken trugen, andere behaupten, es handle sich um eine Abkürzung von Jehudi-kasche-Havana-, also einer, der schwer von Begriff ist. In jedem Fall hat sich das Image der Jeckes im Lauf der Jahrzehnte stark gewandelt: Denn heute gelten jene typischen Eigenschaften, die ihnen früher eher mit einem Stirnerunzeln zugeschrieben wurden – pünktlich, zuverlässig, ehrlich – als positive Charakterzüge. Ich bin Jecke – ist längst ein Kompliment, das sich auch Israelis anheften, die ganz anderer Herkunft sind. Gewürdigt wird hier ihr Beitrag zum Aufbau des Landes, der sich weniger in der Politik als in der Medizin, der Justiz und dem Bibliothekswesen niedergeschlagen hat.

Stef Wertheimer

Stef Wertheimer bildet eine Sparte für sich. Sie steht für Exportwerkzeuge. Anfang der 50er Jahre gründete er ISCAR, um Metallbearbeitungsgeräte zunächst für den heimischen Markt herzustellen. Von da an ging es nur bergauf und das Unternehmen entwickelte sich zu einem der größten internationalen Hersteller von Autowerkzeugen. 2006 machte Warren Buffet Schlagzeilen, als er 80 Prozent der Anteile von ISCAR erwarb. Im Besitz der Wertheimer-Familie befindet sich aber nach wie vor die „Blade-Technology“.

Im Industriepark Tefen sind Dutzende von Firmen angesiedelt. Nach Wertheimers Vorstellung sollen junge und exportorientierte Unternehmen gefördert werden. Tefen verschafft diesen „Start-Ups“ günstige Rahmenbedingungen zur Entwicklung, versieht sie mit professionellem „Counselling“, und stellt ihnen das Kommunikationscenter, die Konferenzräume, die Cafeteria und Büroräume des Parks zur Verfügung. Der Gründer nennt das Ganze einen „kapitalistischen Kibbuz“: Man teilt sich die Dienste und isst auch zusammen, aber die Sozialethik des Kibbuz ist an Unternehmertum gekoppelt.

Für Wertheimer sind Exportgeschäfte für Israel alles entscheidend. In Abwesenheit von Bodenschätzen liege die Chance des Landes allein in der Entwicklung von solchen Industrien, wie das auch in der Schweiz der Fall war. „Gäbe es in der Schweiz Öl, wäre dort nie eine Uhrenindustrie entstanden.“ Exportindustrie sei außerdem das Werkzeug, um auf kapitalistische Art Frieden mit den Nachbarn zu schließen. Sein Credo lautete immer schon: mehr Jobs und bessere Lebensstandards für alle in der Region. Deshalb schwört er auf Industrieparks. Fünf hat der Industrielle bereits gegründet, der sechste ist für arabisch/israelische und jüdisch/israelische Firmen in Nazareth geplant. Vor mehr als zehn Jahren hatte er auch mit der Planung eines israelisch-palästinensischen Industrieparks in Kerem Shalom, an der Grenze zum Gazastreifen, begonnen, doch das Projekt überdauerte die Zweite Intifada nicht.Spurensuche

Ein Projekt des Goethe-Instituts Israel

Texte: Israel:Gisela Dachs

Fotos: Israel:Noa Ben-Shalom

Tonaufnahmen: Yael Goldman und Dor Glick, mit freundlicher Unterstützung von ARD/BR Hörfunk Tel Aviv